Bei den meisten Menschen ist der Graue Star eine natürliche Alterserscheinung. Tatsächlich entwickeln 90 % der Patienten bis zum Alter von 65 Jahren einen Grauen Star1, bemerken jedoch häufig monate- und sogar jahrelang nach dem Auftreten der Erkrankung keine Symptome .

Allerdings können zusätzliche Risikofaktoren dazu führen, dass sich der Graue Star schneller oder in einer früheren Lebensphase entwickelt:

Entstehung des Grauen Stars

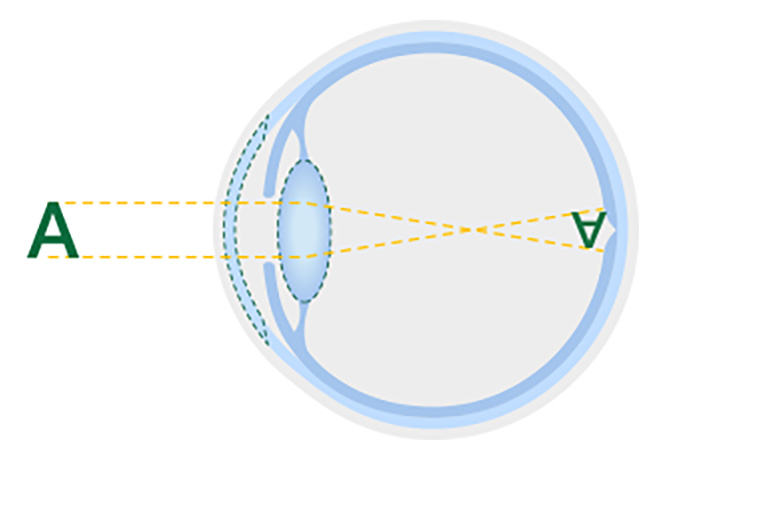

Hinter der Iris und der Pupille befindet sich eine Linse, die ähnlich wie eine Kameralinse funktioniert. Sie hilft nicht nur, das in die Augen einfallende Licht zu bündeln, um auf der Netzhaut klare, scharfe Bilder zu erzeugen, sondern passt auch die Brechkraft des Auges dynamisch an, damit wir in der Nähe und der Ferne sehen können. Die Linse besteht aus Proteinen. Mit zunehmendem Alter setzt eine Verklebung der Proteine ein, wodurch sich die Augenlinse eintrübt. Die Sicht wird unscharf, verschwommen und verblasst, was auf einen Grauen Star hindeutet.

Gesunde Linse

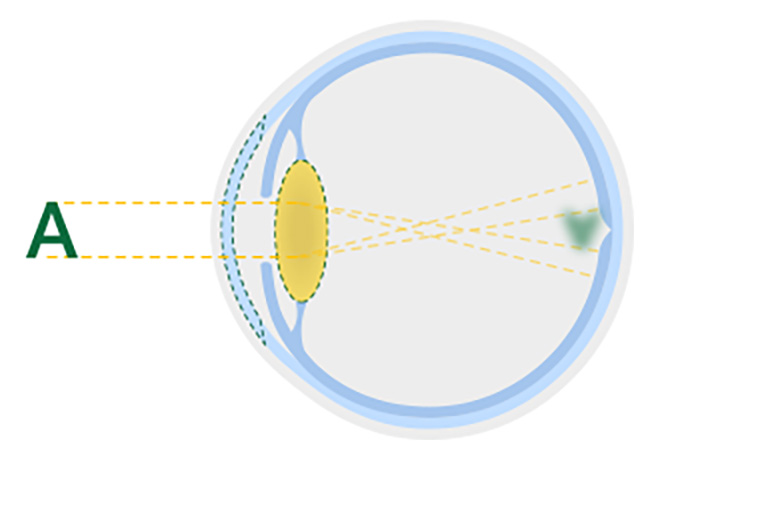

Eingetrübte Linse

Mit fortschreitender Erkrankung verstärkt sich die Eintrübung und weitet sich auf eine größere Linsenfläche aus. Dies verhindert, dass das Licht auf die Netzhaut trifft und führt zu einem verschwommenen, getrübten und kontrastarmen Sehen.

Kann der Graue Star beide Augen befallen?

In der Regel tritt die Erkrankung beidseitig auf, wobei ein Auge jedoch stärker betroffen sein kann. Dadurch weisen beide Augen eine unterschiedliche Sehkraft auf.

1 Cataract. University of Michigan Kellogg Eye Center. REF2014MLT0034.